2018.02.25 jewerly

パリの異邦人 モナ ビスマルクとジュエリー

アメリカで1994年に出版された“The Power of Style*という本があります。この本には、マドモアゼル シャネルやジャクリーン ケネディ オナシス、ダイアナ ヴリーランドなど、独自のスタイルを持つ10人の女性のファッションとライフスタイルが紹介されています。日本ではあまり知られていないのですが、作家のトルーマン カポーティがインスピレーション源として”swans”と呼んだ4人の女性たちも登場しています。私がこの本を知ったのは、仕事で”swans”について調べていたのがきっかけだったのですが、読み進むうちに、彼女たちとは全く別の女性に惹かれてしまいました。その人の名は、モナ フォン ビスマルク。1950-60年代にパリ社交界の花とうたわれたクールビューティで、クリストバル バレンシアガのミューズだった女性です。今読み返してみても、彼女がいちばん素敵!という思いはかわりません。

下の写真は、1950年代のもの。彼女が59才の時に、セシル ビートンによって撮影されました。この写真は、撮り方はもちろんですが、服やジュエリーが目立ちすぎることなく彼女の存在感を際立たせている、見事なスタイリングがカッコよさの秘密だと思います。

モナは、アメリカのケンタッキー生まれ。父が雇われていた牧場のオーナーに見そめられたことを足がかりに、ニューヨーク社交界を経てパリに渡り、4度目の結婚でドイツの宰相ビスマルクの孫を夫にしたことで、最終的に伯爵夫人にまで上りつめました。美貌を武器に資産家の男性を次々と乗り換えていった経歴は、古いタイプの成り上がり女性(笑)を思わせます。が、彼女の飛び抜けてモダンなセンスは、古さとは無縁。現代にそのまま通用するものだと思います。とくに、当時のお約束に縛られないジュエリーの使い方に注目してみましょう。

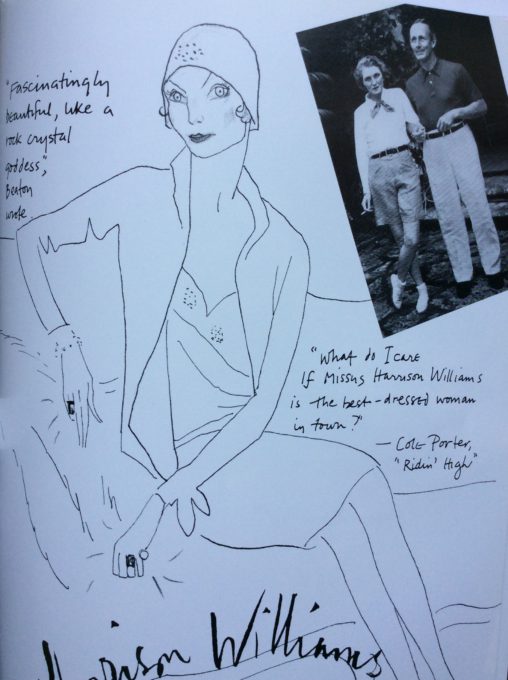

下は1930年代にセシル ビートンが描いたモナのイラストに、2番目の夫とのプライベート写真をコラージュしたものです。イラストのモナは、両手に大きなリングを着けていますが、それ以外のジュエリーは右手のブレスレットだけ。たしかに流行のアールデコスタイルにはぴったりですが、ジュエリーをセットでコーディネートしていた当時の上流階級の常識では、考えられないシンプルさです。

モナはパーティにも、マイウェイを貫いたコーディネートで出席していたようです。ジュエリーは両腕のブレスレットと、お気に入りでいつも着けていたというパールのネックレスのみで、ネックレスもイヤリングも、リングすらありません。私がモナに惹かれたのは、この「見せ方を知っている、引き算コーディネート」が大きな理由です。前にも述べたように、彼女はクリストバル バレンシアガのミューズで、彼の服を愛用していました。バレンシアガの服があまりジュエリーを必要としないことは確かですが、彼女は服もジュエリーも両方が生きるように、コーディネートしていたと思います。それは彼女が、服とジュエリーの両方の本質を見抜いていたからこそ、可能になったのではないでしょうか。

社交界での華やかな顔とは別に、彼女にはもうひとつの側面がありました。イタリアのカプリ島に広大な庭園のある別荘を持ち、そこで過ごす時間を大切にしていたそうです。別荘での装いも、ガーデンを含めて、バレンシアガに依頼されました(すなわちオートクチュール!)下の写真の愛犬と遊ぶモナのローブは、バレンシアガ作との記録が残っています。上の写真は、服の記録はありませんが、モナの自然な表情が印象的です。(そういえば2016年AWバレンシアガのメンズコレクションで、モナのガーデニング用ワードローブにインスパイアされたワークウェアが発表されたことがありました)

なぜアメリカ南部の普通の家庭に生まれたモナが、ここまで卓越したセンスを持つようになったのか。私は、彼女の天性の素質に加えて、本人が求めて手に入れたからだと思います。”swans”に代表されるような、アメリカの上流といわれる資産家の娘たちのセンスは、生まれた環境すなわち外から与えられたもので、彼女たちはその中に安住していました。だから、それ以上にはなり得なかった。しかしモナは、自身の美貌と才覚を頼りにたった一人で、ケンタッキーからニューヨークへ、そしてパリへと新天地を求め続けました。パリで、そして世界で認められるには、ただ見た目が美しいだけではダメ。それを重々承知していた聡明な彼女は、クリストバル バレンシアガやセシル ビートンなど一流の人々との交流を通して、自分自身を内面から磨きあげていたのではないでしょうか。もうひとつ、「パリのアメリカ人」だった彼女は、古いしきたりに遠慮することもなく、新しいことにためらわず挑戦できました。パリ社交界にもまた、革新を受け入れる度量があったのでは、と思いますが、その見方はパリの肩を持ちすぎでしょうか。

彼女が1983年に亡くなったあと、晩年を過ごしたパリ16区の館は、モナ ビスマルク財団のもとで、アメリカとの交流やさまざまな展覧会などに使われているそうです。これもまた、パリの異邦人であり続けた彼女らしい選択だと思います。⚫️ 34 Avenue de New-York 75016

成瀬浩子

WRITER : Hiroko Naruse