2020.02.22 jewerly

自由な発想でジュエリーを楽しもう!

いま、人の手が加わった石(宝石)に興味を持っています。きっかけは、諏訪恭一氏の著書「価値がわかる宝石図鑑」に書かれていた、合成ルビーについての一文でした。諏訪氏自身の体験を語ったもので、ニューヨークのアンティークジュエリーショーで手に入れた、20世紀初頭制作と思われるティファニーの刻印入りリングの、1カラットのルビーが合成だったと!写真を見ると、ルビーをダイヤモンド(天然)で取り巻いたクラシックなデザインのリングで、とてもチャーミングなのです。そのリングが作られた時から合成ルビーが使われていたのか、あるいは途中ですり替えられたのかは不明だそうですが、専門家をも欺く合成宝石という未知の分野に、興味津々になりました。

そんなときジャストタイミングで、レコールによる「ルビーの人工処理と合成」がテーマの講義を受けることができました。そこで、いくつもの初めて知る事実(ちょっと大げさ?)に出会いました。特に印象に残った点をあげてみますと、、、

⚫️ 人工的な宝石の制作は、合成ルビーから始まった

1904年、フランスの化学者ベルヌーイが合成ルビーを発表。ただ合成宝石であることを告知しないで販売したため、

本物として扱われ、結果的にルビーへの信頼を失う原因になったそうです。彼が考案した合成方法は、現在も「ベルヌーイ法」と呼ばれて行われています。諏訪氏の著書にあったルビーも、この方法で作られたそうです。

⚫️ ルビーとサファイアは同じ鉱物でできている

地中に眠る「コランダム」という鉱物は、こににかかる圧力や温度によって、さまざまな宝石になります。

赤みのある石はルビー、青みがかった石はサファイア、その他はカラーサファイアに分類されます。

またルビーに近い地層から発見されるスピネルは、長い間ルビーと区別されていなかったそうです。

英国王室の王冠に飾られている大粒のルビー(と思われていた石)も、現代の科学で測定の結果、スピネルと判ったとか。

⚫️「無処理」の色石は、産出量のほんの数パーセントに過ぎない

後処理を施す必要のない完璧な石は、希少で高価。それらがハイジュエリーに使われます。一般的に私たちの手が届く色石は、処理されたものと考えられます。たとえばルビーは、熱処理を施すことで、より美しい赤を実現しています。

(なお講義の本論は、宝石の処理と合成の具体的な方法についてでしたが、ここでは触れません)

上記のような事を知ると、単純に自然のままの石がいい、とは言い切れなくなってきました。

レコールの講義では、「処理や合成を施した石であれば、そのことをきちんとアナウンスすべき」と教わりました。

たしかに、その通りだと思います。事実を知った上で、適正な価格で手に入れて楽しめるように。さらに考えをもう一歩進めると、たとえ人の手が加わっていても、美しいと感じられる石であれば、どんどんジュエリーに活用できるのではないでしょうか。天然石と合成石の関係は、ファッションで言えば、(ちょっと大ざっぱかもしれませんが)天然繊維と化学繊維の関係に似ているのでは?それぞれの特性を生かしたプロダクトがあってもいいはず、ですよね。

ところで、Last Danceには人造石のジュエリーがあります。人造石の組成は天然石と同じですが、人の手(科学技術)によって均一性が保たれ、美しい色や透明感を実現しています。そもそも天然石に見えることを目指して作られた合成石とは違って、人造石は天然石とは全く別の存在として成立し、工業用に用いられることが多いそうです。この面白い素材にいち早く注目した武田さんは、「天然にはないキッチュな色に惹かれました」とおっしゃってました。デザイナーを刺激する素材、これをファッションに例えると、PVCみたいなケミカルな素材でしょうか。

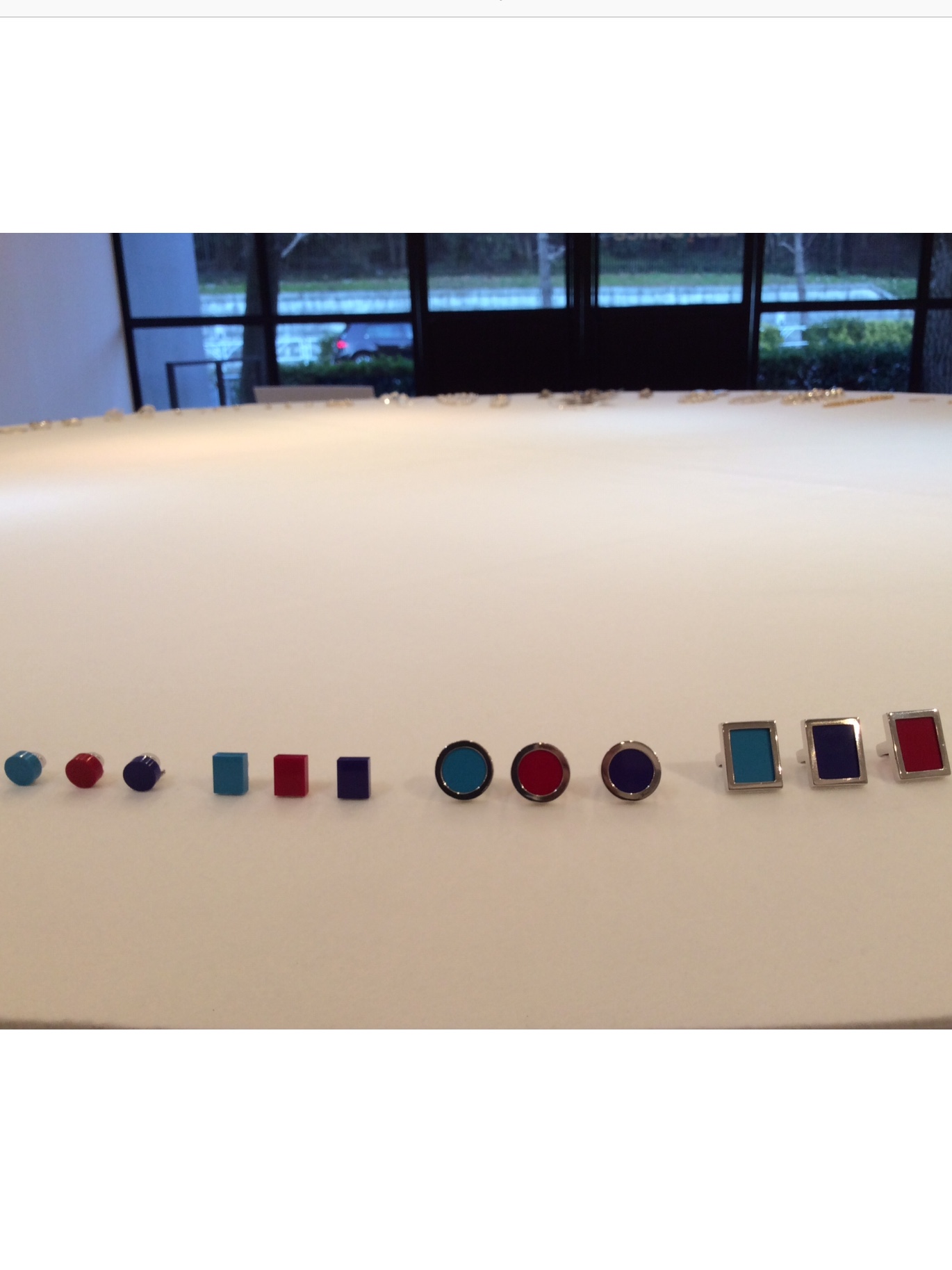

先日の展示会で撮った写真を見てみましょう。半透明のブルークオーツのコーン型リングとイヤリングの形、色、透明感は人造石だからこそ。まるでゼリーみたいなスクエア型のリングは、素材の特性が楽しく表現されていると思います。またジュエリー用模造石でできた3色のリングとイヤリングの、独特の色や質感には、天然石にはない個性があります。

ジュエリーの面白さは、自分の目で唯一無二の美しさを見出すことにあると思います。たしかに無処理の宝石は美しいのですが、誰もがハイジュエリーを手に入れられるわけではありません。たとえ高価な石でなくても、「好き!」と思えるかどうかが、ジュエリーを選ぶ際に大切な原点ではないかしら。どう見られるかではなく、自分らしくどう楽しめるか。合成石や人造石は、着ける人の価値観を測る物差しであると同時に、センスの見せどころでもあるように感じます。

ジュエリーの定番素材=天然石の価値は、万人が認めるところです。それを踏まえた上で、もっと素材の選択肢を自由に広げて、人造石や合成石のジュエリーを楽しんでもいいのではないでしょうか。

成瀬浩子

WRITER : Hiroko Naruse