2022.07.01 art exhibition

Let’s Danceの時代をかけ抜けたデザイナー

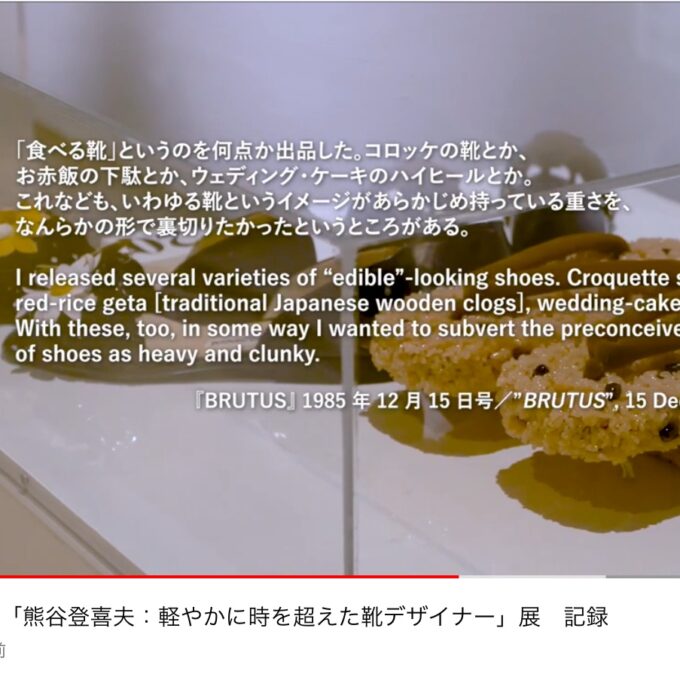

京都服飾文化研究財団のKCIギャラリーで、6/24まで「熊谷登喜夫 軽やかに時を超えた靴デザイナー」展が開催されていました。熊谷登喜夫氏は、1980年代にパリと東京を舞台に活躍し、さらなる飛躍を期待されながら惜しくも急逝したデザイナー。展覧会には彼が遺したTOKIO KUMAGAIの靴約40足が展示され、その様子がYouTubeで「熊谷登喜夫展 記録」として公開されています。靴の映像と熊谷氏の生前の言葉を重ねあわせた構成によって、初めての方にも彼のクリエイションが理解しやすいと思います。ご興味のある方はぜひご覧ください。

私もなんとか会期中に足を運びたいと思っていたのですが、残念ながら叶いませんでした。そのためやむなく、1980年代の記憶と着用体験をもとに、TOKIO KUMAGAI への思いを記してみようと思います。当時一世を風靡したデヴィッド・ボウイのLet’s Danceを、BGMにイメージしていただけると嬉しいです。

(C)京都服飾文化研究財団

1980年代、私は東京・千駄ヶ谷にあったTOKIO KUMAGAIのプレスルームで、商品貸出の際に多くの靴に触れることができました。当時のプレスルームには日本製とイタリア製の靴サンプルが混在していて、雑誌への貸出用は日本製と決まっていたのですが、知らず知らずのうちに、同じデザインをもとに制作された2つの靴を見比べる機会に恵まれていたように思います。イタリア製のパンプスはまさに「小股の切れ上がった」印象で、撮影する立場からは、実際には履きやすそうな日本製よりも「絵になる」と捉えていた記憶があります。プレスルームを訪れるたび、新しいサンプルに出会えるのが楽しみでした。

トキオ・クマガイ1984年頃 (C)京都服飾文化研究財団、熊谷登喜夫氏遺贈、林雅之撮影

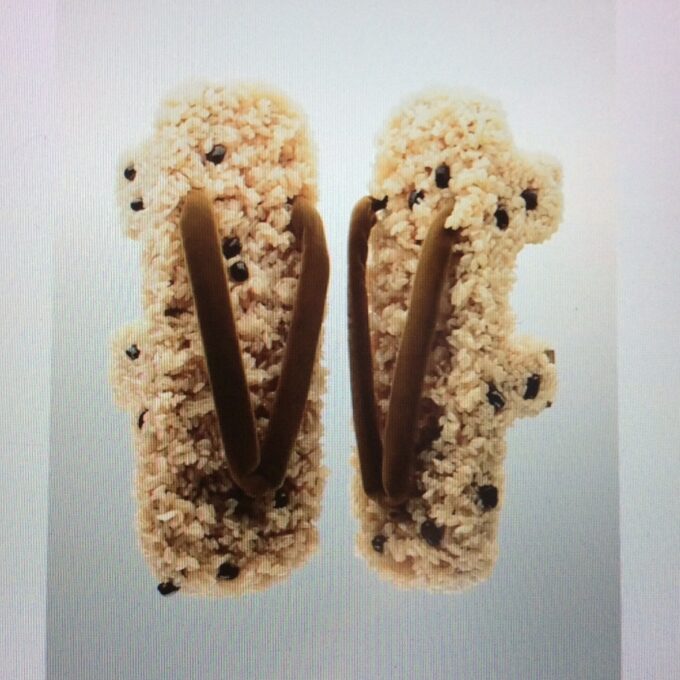

なかでも印象深かったのが、「食べる靴」との遭遇です。’80年代半ばのある日プレスルームをたずねると、他の靴とは離れて、透明なケースにディスプレイされた2足がありました。ひとつは肉片で覆われたパンプス。もうひとつは、お赤飯の下駄。プレス担当者によると、「このサンプルは来シーズンのものなんですが、まもなくパリに旅立ってしまうので、少しの間でも見てもらえたらと思って、飾っています」とのことでした。靴が纏う肉片とお赤飯は、日本の食品サンプルの技術を応用して作られたとの説明を受けました。じつは2足の靴自体の制作も日本だったことをつい先日知ったのですが、肉片のパンプスは↑イタリア製と見まごうばかりのメリハリの効いたフォルムを備えていました。食欲をそそる?センシュアリティに溢れた、魅惑的な一足です。しかしもう一足は何者?と訝しみながらもう一度見直したとき、「なぜお赤飯の下駄じゃいけないの?」と問いかけられたように感じました。(単なる妄想だったかもしれませんが)

トキオ・クマガイ1985年 (C)京都服飾文化研究財団、熊谷登喜夫氏遺贈、林雅之撮影

当時は日本のデザイナーが、西欧の衣服の概念を覆しつつあった時代でした。しかしそのファッション界でさえ、まだまだ既存の西欧的な常識に拠るところが大きかったのも事実です。そんな時にお赤飯の下駄が発した問いは、当時の私にはとても難しく重い課題でした。

今回の展覧会をきっかけに開催されたFashionStudiesのセミナーでのKCIキュレーター石関氏の講演を拝聴して、この問いの背景と意味がようやく理解できた気がします。熊谷氏は長年に渡る仕事の経験を通して、西欧の可能性と同時に限界に気づいていたそうです。そして従来の常識を打ち破る新しいクリエイションを実現する場として、日本を位置づけていたのですね。グローバリズムが認知され始めたばかりの頃に、彼はすでにその先をいくリージョナリズム(地方主義)に興味を持っていたこともわかりました。グローバリズムの限界や弊害が論じられる今だからこそ、その先見性がわかります。お赤飯の下駄は、新境地に挑む気持ちを込めた挑戦状だったのかもしれません。

トキオ・クマガイ1984年秋冬(C)京都服飾文化研究財団、熊谷登喜夫氏遺贈、林雅之撮影

TOKIO KUMAGAIの靴は、デザインの楽しさと機能性を両立しています。初めてはいた時に感じたのは、それまでに味わったことのない軽やかさと、心地よいホールド感でした。ちょうど同じ頃に注目されていた「脱構築(アンコンストラクテッド)」の流れと響きあうかのように、西欧の高級靴が持っていたハイレベルなはき心地をキープしながら、重厚な仕立てとは決別していたのです。ファッション界では、1970年代に始まったプレタポルテの抬頭とともにコーディネートが重要視されるようになり、靴をはじめとするアクセサリー(小物)類にスポットライトがあたり始めていました。そんな時期に登場し、コンサバな脇役だった靴のデザインにユーモアやウィット、そしてアートなスパイスを効かせて主役の座に押し上げたのは、TOKIO KUMAGAIの功績だと思います。

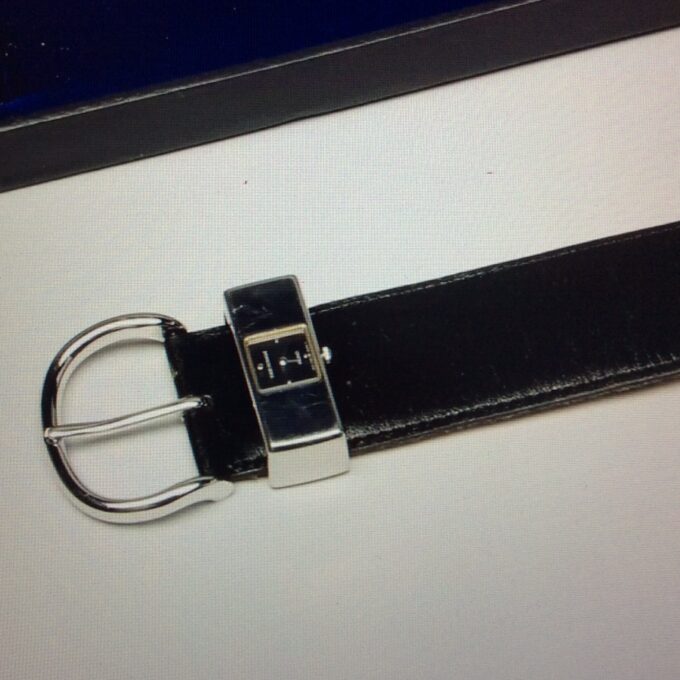

靴以外のクリエイションもユニークでした。たとえば服をひとことで表現すると、「男性はセンシュアル、女性はストイック」。逆転の発想から生まれた、当時の固定概念を裏切るデザインでした。もうひとつ、SEIKOと協業した時計を忘れることができません。たしか「時を忘れる時計」というコンセプトで、極小クォーツを用いた文字盤とブラックレザー ストラップをスタイリッシュに組み合わせ、ブレスレットのように装うことができました。発売当時、購入しようとトライしてみたのですが、私の腕にはゴツすぎてあきらめました。幅広で厚みのあるレザーストラップ(時にフェティッシュ)とミニミニ文字盤のコントラストが絶妙で、かつ「時間とは何か」まで考えさせてくれるピースでした。展覧会には、この時計も展示されていたそうです。

腕時計 熊谷登喜夫/セイコー 1986年頃 (C)京都服飾文化研究財団

男性と女性、西洋と東洋、保守と革新、ハードなものと華奢なもの、、、相反するイメージを流動的に捉えて、時にミックスし、またある時は役割を逆転させて、新たな美を生み出していった熊谷氏。彼のデザインは対象物の根源にまで迫るという点において、一過性のトレンドとは一線を画し、はるか先を見据えた独自の世界観を築いていたように思います。アンビバレントな(一筋縄ではいかない)作品の数々が、Let’s Danceのどこか物憂げなボウイの歌声にオーバーラップします。

この展覧会をきっかけに、TOKIO KUMAGAIの本質を受け継ぐクリエイションが誕生することを期待しています。

アイキャッチ画像 :(C)京都服飾文化研究財団

成瀬浩子

WRITER : Hiroko Naruse